2015年,面对经济下行压力不断加大的严峻形势,市委、市政府深入贯彻落实中央十八届四中、五中全会和省委十届六次、七次全会精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对多重挑战,认真组织实施“两个一号工程”,狠抓项目投资,坚持创新驱动、军民融合、改革开放、城乡统筹,全市经济运行保持了总体平稳的良好发展态势。

一、综合经济平稳较快发展

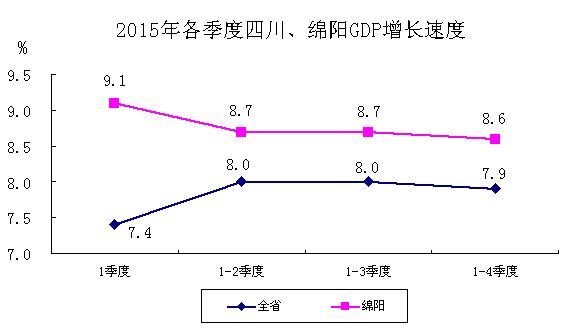

2015年,全市实现地区生产总值1700.33亿元,同比增长8.6%,GDP在全省的比重达到5.6%,比去年同期提升0.1个百分点,总量第二的优势进一步扩大,增速比全省平均水平高0.7 个百分点,居全省第8位,比2014年提升1位。

分三次产业看:第一产业实现增加值260.05亿元、增长3.8%,第二产业实现增加值858.93亿元、增长9.3%,第三产业实现增加值581.35亿元、增长9.4%,三次产业结构为15.3:50.5:34.2,与去年相比,第一产业下降了0.4个百分点,第二产业下降了0.5个百分点,第三产业提高了0.9个百分点。

二、农业生产保持平稳

2015年,全市农业生产和农村经济发展平稳,全市农林牧渔业总产值446.01亿元、增长4.5%。全年粮食总产量220.90万吨,比上年增加4.97万吨,增长2.3%,其中:小春粮食产量52.06万吨,增长3.6%,大春粮食产量168.84万吨,增长1.9%。

三、工业经济提速升位

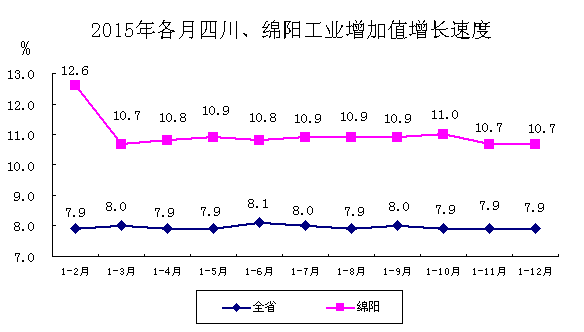

2015年,全市实现工业增加值728.03亿元,增长9.7%,其中:规模以上工业企业实现增加值同比增长10.7%,比全省平均水平高2.8个百分点,比上年提高0.6个百分点,居全省第8位,比上年提升3位。全市规上工业产品销售率为97.5%,高于全省0.8个百分点。

工业重地发展良好。占全市工业比重较大的游仙、安县、涪城、江油、经开、高新等地区工业保持较好发展势头,其中:游仙增长13.2%、安县增长13.0%、经开区增长11.3%、涪城增长11.2%、江油增长11.2%、高新区属增长11.1%。

重点产业较快发展。2015年,八个重点产业加快发展,累计实现产值1906.2亿元,占全部规上工业的比重达到74.5%,同比增长11.4%,比规上工业产值增速高1.9个百分点。其中:电子信息产业增长7.9%,汽车产业增长21.1%,新材料产业增长9.4%,节能环保产业增长23.5%,高端装备制造产业增长21.6%,生物产业增长17.6%,食品产业增长8.9,化工产业增长23.9%。

大型骨干企业支撑拉动明显。2015年年产值超过4亿元的企业达到85户,完成工业总产值1858.8亿元,同比增长9.9%,占全市工业总产值的比重达72.7%,其中:长虹、九州、攀长钢、烟厂、铜鑫铜业等5户企业全年产值超过50亿元,实现产值1069.1亿元。产值累计超10亿元的企业有28户,较上年增加2户。

四、建筑业总产值增速放缓,非国有占比增加

2015年,由于经济增速放缓、商品房新开工面积下降等因素的影响,建筑业总产值增长速度放缓,全市有资质的总专承包建筑业企业347个,其中:有工作量的339个,全年完成建筑业总产值379.93亿元,增长13.8%,比去年同期回落13.2个百分点。其中:建筑工程产值335.22亿元,增长14.8%;安装工程产值33.56亿元,增长5.2%;其他产值11.15亿元,增长11.4%。

从控股类型看:国有及国有控股企业完成66.65亿元,同比下降4.6%;非国有企业完成313.28亿元,增长18.6%,占有资质的总专承包建筑业企业比重达到82.5%,比去年提高3.4个百分点。

五、投资高位增长

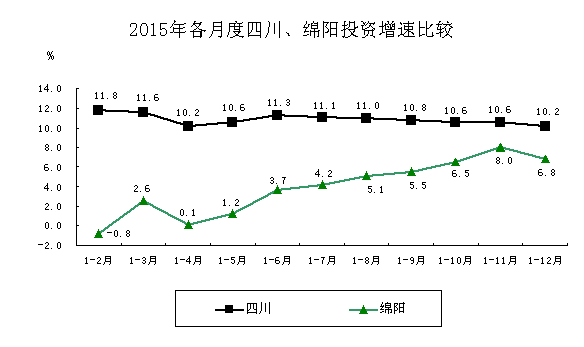

2015年,全社会固定资产投资完成1154.09亿元,同比增长6.8%,取得了灾后重建以来高基数基础上连续7年投资正增长。从总量上看,在全省居第6位,和去年同期持平;从速度上看,在全省居第15位,比去年同期提升2位。从全年趋势看,投资增速由负转正、持续回升,1-2月全社会投资增速为-0.8%,之后呈持续回升态势,1季度、上半年、前三季度、全年的增速分别为2.6%、3.7%、5.5%、6.8%。

三次产业投资稳步增长。按产业结构分,第一产业完成投资45.37亿元,增长37.4%,拉动投资增长1.1个百分点;第二产业完成投资354.24亿元,增长9.0%,拉动投资增长2.7个百分点;第三产业完成投资754.48亿元,增长4.5%,拉动投资增长3.0个百分点。

基础设施和产业投资增势明显。从投资结构看,基础设施投资完成294.59亿元,增长15.6%;产业投资373.31亿元,增长9.1%;民生及社会事业投资258.11亿元,增长1.2%;房地产开发投资198.35亿元,下降5.9%;其他投资完成29.72亿元,增长67.4%。

民间投资贡献显著。2015年,全市民间投资完成707.95亿元,同比增长9.0%,占全部投资的比重为61.3%,增速比全社会投资高2.2个百分点,对全部投资增长的贡献率达79.4%,拉动全市投资增长5.42个百分点。

房地产开发信心不足,去库存仍需加力。2015年,全市房地产开发投资完成198.35亿元,同比下降5.9%。商品房施工面积1965.64万平方米,同比增长4.1%,其中:新开工面积399.86万平方米,同比下降26.0%。全市商品房销售面积339.33万平方米,同比增长12.0%。房地产开发投资、新开工面积下降,显示出房地产开发信心不足,销售面积虽有所增加,但库存压力仍然较大,去库存仍需加力。

六、消费市场平稳较快发展

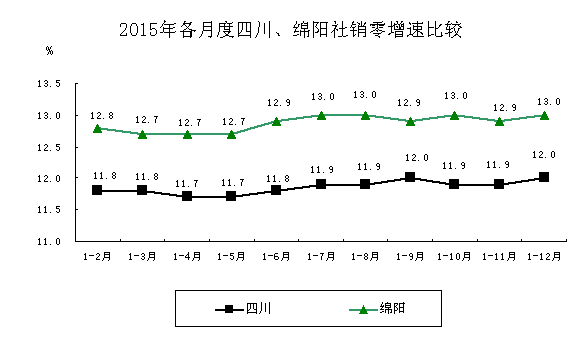

2015年,全市社会消费品零售总额实现879.16亿元,同比增长13.0%。总量居全省第二位,增速与2014年持平,比上半年提高0.1个百分点,高于全省平均水平1.0个百分点,居全省第8位,比去年同期提升2位。

分行业看:2015年,批发业实现零售额158.75亿元,同比增长20.6%;零售业实现零售额579.15亿元,同比增长11.4%;住宿业实现零售额16.27亿元,同比增长9.6%;餐饮业实现零售额124.99亿元,同比增长11.8%。

限上企业零售增长平稳。限额以上企业实现零售额408.70亿元,增长14.4%。16大类商品零售中,仅有石油及制品类商品下降8.6%,其余15个大类均实现增长。其中:粮油、食品、饮料、烟酒类实现零售额85.81亿元,增长22.3%;汽车类实现零售额81.53亿元,增长11.6%;家用电器和音像器材类实现零售额60.70亿元,增长21.0%;文化办公用品类实现零售额26.57亿元,增长33.7%。

旅游业平稳发展。2015年,全市旅游总收入343.6亿元,同比增长23.9%,其中:国内旅游收入343.48亿元,同比增长23.9%。接待国内旅游人数3385.7万人次,增长20.0%。

七、物价温和可控,城乡居民持续增收

2015年,全市居民消费价格同比上涨1.5%,涨幅较去年同期扩大0.2个百分点,较前三季度缩小0.4个百分点。八大类商品及服务项目价格中出现五升三降:食品上涨3.1%、衣着上涨2.6、居住上涨2.0%、医疗保健和个人用品上涨1.0%、家庭设备用品及维修服务上涨0.1%;交通和通信下降1.3%、娱乐教育文化用品及服务下降1.0%、烟酒下降0.4%。

2015年,全市城镇居民人均可支配收入为27170元,增长8.2%,总量高于全省平均水平965元,增速比全省平均水平高0.1个百分点,在全省21个市州中排第12位;农村居民人均可支配收入12349元,增长9.5%,总量高于全省平均水平2102元,增速在全省21个市州中排第18位,比上半年提升2位。

八、财政收入低速增长,金融存贷平稳运行

2015年,全市实现公共财政预算收入104.13亿元,增长2.3%,其中:税收收入67.1亿元,下降3.7%;非税收入37.03亿元,增长15.5%。全市公共财政预算支出306.96亿元,增长4.2%,民生支出保障较好,其中:教育支出51.84亿元,增长14.4%;社会保障和就业支出46.44亿元,增长23.9%;医疗卫生支出36.58亿元,增长19.8%。

2015年底,全市金融机构人民币存款余额达2882.91亿元,同比增长10.0%,比年初增加262.98亿元,其中:住户存款1640.86亿元,比年初增加161.27亿元。人民币各项贷款余额1532.85亿元,同比增长9.6%,比年初增加133.89亿元。

九、科技城建设取得新突破

2015年,科技城实现二三产业增加值1201亿元,同比增长9.5%,总量占全市GDP总量的70.6%,增速比全市平均水平高0.9个百分点,其中:第二产业增加值773.19亿元,增长9.6%,总量占全市第二产业总量的90.0%,增速比全市高0.3个百分点;第三产业增加值427.81亿元,增长9.4%,总量占全市第三产总量的73.6%,增速和全市持平。

科技城规模以上工业增加值同比增长10.7%,和全市平均水平持平;全社会固定资产投资完成882.87亿元,占全市投资总量的76.5%,同比增长7.8%,增速比全市平均水平高1个百分点;其中:技改投资285.72亿元,增长7.4%。实现社会消费品零售总额646.08亿元,占全市总量的73.5%,同比增长13.8%,增速比全市高0.8个百分点。

总的来看,2015年全市上下克服了经济发展的诸多压力和挑战,成绩来之不易,全市主要经济指标保持了平稳较快发展,完成了市委市政府年初下达的目标任务,经济结构更加优化,转型升级初见成效,发展后劲不断增强。但也要看到,国际环境仍然错综复杂,国内结构调整转型升级正处于爬坡过坎的关键阶段,全面深化改革任务艰巨,绵阳也存在结构调整困难、工业结构性产能过剩、投资规模扩大困难等问题,经济下行压力依然较大。

2016年是“十三五”决胜全面小康、实现加快发展的开局之年,也是建设国家科技城和幸福美丽绵阳的关键之年,全市突出以军民融合为特色的全面创新改革将更大地释放经济内在增长潜力,深入实施高新技术产业和战略性新兴产业、电子商务和互联网+等战略举措将不断推动新产业新业态及新的商业模式快速成长,全市经济仍将保持增长平稳、稳中有进、进中提质的势头。

|